Que sait-on, quarante ans plus tard, de la vie ecclésiale des années 1980-1990 ? Les plus de 60 ans se souviennent. Les générations suivantes n’en savent quasiment rien, et n’ont pas conscience de ce par quoi l’Eglise est passée. J’en pris conscience lorsqu’en 2016 un moine carme de trente ans m’interrogea : « Racontez-moi ce qui se passait dans ces années, car je me pose bien des questions et je ne trouve aucune information ».

En effet, trouver des archives sur la vie paroissiale de cette époque est à peu près impossible. Il faut dire que conserver des chroniques de ce temps n’a rien de réjouissant : le contenu est déprimant, et sa valeur est nulle. Il n’est donc pas étonnant que ces traces soient désormais enfouies dans les fonds d’archives diocésaines et n’en ressortent pas. Mais cela a tout de même un inconvénient : les jeunes générations actuelles ne savent rien des complexes pérégrinations spirituelles et liturgiques vécues précédemment, et ressentent le terrain paroissial comme s’il était le fruit de leurs actions récentes, alors que ce n’est vraiment pas le cas.

Pour parler de cette période, je m’appuie sur du vécu, celui d’un bordelais toujours resté attaché par le cœur à son diocèse. Ce qui s’est passé entre le Concile Vatican II et l’an 2000 à Bordeaux ne différait pas du reste de notre pays, les anecdotes d’ici peuvent trouver leurs parallèles partout ailleurs.

Des fumerolles anciennes…

On sait qu’avant le Concile Vatican II le travail de sape était bien entamé. Mais cela a commencé bien plus tôt qu’on ne le croit : en 1906 ou 1907 l’évêque coadjuteur de Cambrai avait eu l’intention de proscrire l’enseignement du chant grégorien au petit séminaire de Malo-les-Bains (Abbé A. Vandewalle, maître de chapelle, dans un courrier du 27/03/1964). Et encore, ce courant de pensée était lui-même le rejeton d’innovations francophones remontant au Ier Empire…

Le mouvement des prêtres-ouvriers, bien intentionné au départ, ne tarda pas à déraper dans la laïcisation du sacerdoce. Dans les années 50, des prêtres avaient commencé à dire des messes dans des domiciles, portant juste une étole, sans aube, usant d’une table basse d’apéritif autour de laquelle tout le monde, prêtre compris, restait assis d’un bout à l’autre de la célébration.

Lorsque Concile Vatican II affirma, entre autres, que le chant grégorien a la première place dans la liturgie, un nombre de prêtres non négligeable considéra que ce Concile était rétrograde.

On vit, à Paris, à Notre-Dame-des-Champs, le dimanche 6 mars 1966, une « messe expérimentale » , où il fallut crier « parce que le cri est une libération (…) et que le Christ libère l’homme ». On avait annoncé « une nouvelle cathédrale sonore (…) pour une recherche musicale fouillant jusqu’au tréfonds de l’humain pour y découvrir le sacré ». C’était Freud à la place de Jésus Christ, et s’appuyant sur Jérémie 1:6, « Ah, ah, ah, Seigneur, je ne sais point parler », on cria des sons inarticulé sur un fond de vibraphone, de darbouka (tambour turque) et de tapan yougoslave. A la sortie il y eut les paroissiens qui, dociles, crurent en cette folie. Mais une autre moitié décida d’entrer en résistance, et c’est précisément de cette contre-réaction que naquit le mouvement traditionaliste. Cette messe des fous, et d’autres, fut donc une victoire à la Pyrrhus pour une trentaine d’année.

Dans les années 1970 circula alors un mot d’ordre non écrit : « Il faut adopter à la messe un discours syndical car Jésus est un révolutionnaire ». Et c’est précisément ce que l’on vit, grâce à de nouveaux chants dont les textes étaient surtout des appels au renversement de la société, et dans lesquels on cherchait vainement l’expression de la prière.

Témoignage

J’assistai donc, dans ma ville, à une sombre révolution. Plus un prêtre ne portait d’habit clérical, beaucoup par militantisme, d’autres par crainte de confrères particulièrement résolus. Parfois même ils retiraient la petite croix qu’ils portaient au revers de leur veston ou de leur polo Lacoste, afin d’être « un homme comme les autres », et il faut dire que beaucoup atteignaient largement cet objectif… Tous disaient la messe revêtus d’une aube informe, d’un pseudo blanc-écru qui virait à la couleur d’un vilain mastic, et sans cordon (on appréciera le sens de ces choix !). Sur l’aube, il ne restait qu’une étole en tissu grossier, parfois réduite à une largeur de trois centimètres, à la décoration malingre en fil de laine, et on avait de la chance si les couleurs des temps liturgiques étaient respectées. Quand à porter une chasuble dans les années 80, c’était tout simplement impossible, sauf à se faire taxer d’intégrisme puis à être nommé l’été suivant curé d’une paroisse perdue dans la campagne… Je ne connus un prêtre âgé qui persista à porter la soutane en plein centre-ville ; ses fonctions officielles lui valurent d’être relativement épargné, mais c’était bien le seul.

Pour dire la messe, plus question d’utiliser un calice : on utilisait un mazagran à café, donc en terre cuite, afin de faire plus pauvre. En guise de cierges on posait une unique grosse bougie dans un coin de l’autel, directement sur la nappe, car un candélabre aurait fait trop riche, ou encore un « bouquet » de trois cierges inégaux sur un côté, pour bannir toute réminiscence des candélabres d’autrefois.

Mais qui aurait été lire les préconisations du Missel ? Il était souvent introuvable à la sacristie, et à l’autel les prêtres avaient pour tout livre le tirage hebdomadaire de « Prions en l’Eglise ». Même la publication « Magnificat », comparativement, étaient pointée comme le signe d’un classicisme dérangeant.

L’idéologie de l’enfouissement

A Bordeaux dans les années 80 plus aucune église ne sonnait les cloches le dimanche ! Seule exception : la cathédrale pour la messe capitulaire à 10h00. Mais pas à 8h30 parce que, disait-on, « il ne faut pas déranger » les riverains. Tous les autres clochers de la ville restaient muets le dimanche matin. Une ambiance de catacombe semblait s’être emparée des paroisses. D’ailleurs, les orgues étaient fermés sans discussion possible et remplacés par des orchestres formés de guitares, flûtes en plastiques et batteries, le répertoire musical étant farouchement arc-bouté contre toute œuvre musicale antérieure aux années 80 (encore aujourd’hui cette situation s’observe dans beaucoup de lieux).

La disparition de tous les signe d’activité chrétienne ayant été rondement menée en une vingtaine d’années après la réforme liturgique, les catholiques n’osaient même plus se déclarer comme tels dans la société civile. On y réfléchissait à deux fois avant d’y faire la moindre allusion.

Dans le département du Lot les dernière religieuses d’une communauté désormais exsangue décida de s’installer dans un appartement en HLM. Il s’agissait de « s’enfouir au cœur de la société » (sic) et d’y vivre comme tout le monde. Au bout de quelques mois les religieuses s’étonnèrent « Plus personne ne vient nous voir ! ». L’enfouissement avait, en effet, atteint tous ses objectifs…

Pour ma part, au début des 90, j’osai demander à un curé de paroisse s’il serait possible de dire, un seul dimanche par mois, le « Pater noster » (donc en latin). Sa réaction fut immédiate : je fus étiqueté « dangereux » du jour au lendemain, et dus attendre à peu près trois semaines pour pouvoir échanger autre chose que le minimum nécessaire à la plus élémentaire politesse.

Dans mon diocèse, lors d’un week-end de réflexion sur la vocation en 1991, je tenais en main un tirage de l’instruction « Inestimabile donum », signée par Jean-Paul II en 1980, dont le sous-titre était « Quelques normes relatives au culte du mystère eucharistique ». Saine lecture, me sembla-t-il. Mais un des prêtres encadrant, apercevant le document, le pointa du doigt en s’écriant devant le groupe : « Ah, non ! Interdit, interdit, interdit ! ». Il était extrêmement mal vu de s’intéresser à la liturgie, aux arts sacrés, et même aux questions eucharistiques. On évoquait alors une « trop grande sensibilité », dénotant sans doute un manque de maturité… donc des « fragilités » probables… ! On laissait ainsi entendre le pire (mais sans jamais le dire)… est c’est ainsi que la purge fonctionnait.

Gare à celui qui défendait son point de vue sur la liturgie : on lui reprochait d’avoir trop de volonté personnelle, de ne pas être obéissant, de ne pas être assez « au service » (sic) . Dans le centre de la France, à la fin des années 90, un séminariste fut ainsi tancé pour avoir un peu trop maintenu certaines valeurs de l’Art sacré, et il choisit donc désormais de faire profil bas. Peine perdue : à la fin de l’année son dossier comporta une note en rouge mentionnant « une trop grande lisséité de caractère » (sic). A la même époque je rencontrai un autre un séminariste, « viré » du diocèse d’Amiens au prétexte qu’il récitait le chapelet chaque jour : « Tu es trop spirituel », lui avait-on reproché !

Quant au catéchisme, il fut partout en France le lieu d’un travail de sape à grande profondeur : tout n’y était plus qu’animation sociale, jusqu’à la messe elle-même. L’Eucharistie ? Juste un « symbole » (soi-disant au « sens grec du terme », mais le double langage était flagrant), et d’ailleurs le terme « présence réelle » était périmé, quant à faire la génuflexion devant le Saint-Sacrement, il n’en était pas question : « Ça ne se fait plus depuis le Concile », entendait-on répéter, y compris par nombre de catéchistes dûment formées. Dans le même diocèse, en 1998, une « formatrice de catéchistes » affirma, lors d’une réunion, que la posture à genoux avait disparu de la Présentation générale du missel romain de 1974 : je m’empressais donc de lui indiquer le numéro de l’article ad-hoc. Ce crime de « lèze formatrice » devint une « affaire » qui fut remontée promptement à l’évêché ! Au même endroit j’empêchais un jour une fillette de communier alors qu’elle s’approchait en mâchant un chewing-gum : la réaction fut identique, et cette fois la hiérarchie diocésaine me donna tort avec pertes et fracas !

Voilà l’époque ! Oui, il ne faisait pas bon, dans l’Eglise Catholique, d’être obéissant… au magistère de cette même Eglise ! Ceux qui en faisaient la critique n’avaient jamais d’autres arguments que d’ordre social. Mais d’ordre spirituel, jamais. Et comment auraient-ils pu ?

Résumons l’ambiance de l’Eglise française des années 80-90 par ce triste dessin destiné au catéchisme : vacuité générale, anonymat, décérébration, dépersonnalisation, globalisme social, pastorale de moutons de Panurge où même le berger (le Christ ?) n’a pas de visage… Comment propager une foi extatique par le biais d’une pauvreté calculée qui suscite avant tout une immense sensation de déprime collective ? Voilà les années 80 à 90.

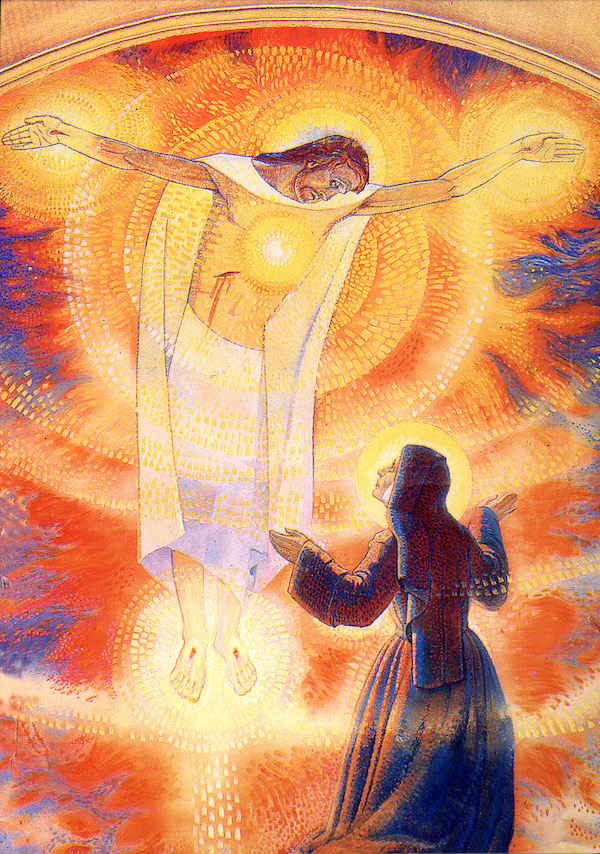

Trente à quarante ans plus tard, nous pouvons mesurer le gouffre dont nous sommes revenus, mais il est important que les moins de quarante ans comprennent pourquoi nous n’en sommes pas encore tout à fait relevés. Pour que la liturgie et l’enseignement soient à nouveau rayonnants, préfigurant sensiblement et intellectuellement les splendeurs de la Jérusalem céleste et notre participation à la gloire de Dieu, il nous reste encore beaucoup à reconstruire au plan spirituel, afin que notre vision de l’Eglise soit aussi celles de « fins dernières », à l’image de cette splendide représentation de l’apparition du Christ à sainte Marguerite-Marie :